はじめに

BASE FeatureDev3Group でWebアプリケーションエンジニア をしている Capi(かぴ) @ysssssss98 です。今回はBASEにプロダクトエンジニアとして入社される方向けに社内で用意しているプロダクトエンジニア向けオンボーディング改善の取り組みについて紹介します。

BASEでオンボーディング資料をどんなふうに運用しているのかを紹介することはもちろん「オンボーディング資料を作ったがどう改善していけば良いか悩んでいる方」や「オンボーディングの改善が行われず、形骸化してしまった方」へ何か1つでも参考になる情報を提供できたら幸いです。

前提

BASEでは以前からオンボーディングの改善を行っており新メンバーの受け入れ基盤を作ってきました。過去のブログでも紹介しています。

自分の役割は一度完成したオンボーディングの土台を運用し、利便性を向上させることです。

これまでのオンボーディングの課題

1. 資料が十分に整理されておらず情報過多になっていた

すでにBASE社内で使っているナレッジ共有ツールにはたくさんのドキュメントがありました。

そのドキュメントの中から見ておいた方が良いものをピックアップしてつくられたのが最初のオンボーディングシートです。

膨大なドキュメントの中から選んだため内容が重複しているもの、不要なものも含まれていました。そのためオンボーディングシート運用初期は「情報が多いのはありがたいけれど似た情報が多くどれが正しいのかわからなくなってしまう」という意見が多くありました。

2. オンボーディング内容に差が出る

先ほど話した通り、オンボーディングシートにある情報が膨大です。そのため新入社員のメンターになる方が一度オンボーディングシートの情報を取捨選択する必要がありました。「オンボーディングシートだけ見ればそれで十分」という状態でなかったのです。

この取捨選択の時間がもったいないというのもありますが、今の状態ですとメンターが知っている情報量によってオンボーディングに差が生まれてしまうことがあります。わかりやすい資料をすでに知ってるメンターは簡単に説明できるが、知らないメンターは説明のために一から新しく資料を作ったり情報を探す事象が発生します。これは非常にもったいないです。

3. 社歴の長い人以外もメンターできるようにしたい

これは顕在化した課題というより自分が予想した仮説です。

メンターのスキルにオンボーディングが依存してしまうとメンターが上手な人はずっとメンター業務をすることになります。これは他のメンバーがメンターに挑戦する機会を奪い、学習機会の損失になると思います。

今はまだ顕在化していないですが、これを事前に防止したいと自分は考えました。

上記課題を解決するため改善作業を行いました。

どんな改善作業をしたのか

1. ヒアリングの実施

実際にオンボーディングを実施した新入社員や新入社員のメンターはもちろん、マネージャー陣の方にも現オンボーディングの良いところ、改善点をヒアリングしました。

マネージャー陣へのヒアリングでは「どんなオンボーディングをしたいのか」、「オンボーディング後、新入社員がどんな状態になっているべきか」というオンボーディングの目指す方向性についてすり合わせることが多かったです。方向性が定まらないとどんな情報をオンボーディングで新入社員へ提供するべきか判断に困ったためです。闇雲に情報を増やしたり減らすことを防ぐ目的もあります。

新入社員と新入社員メンターへのヒアリングでは「オンボーディングの良い部分」、「オンボーディングをしていてつまずいたところ」、「メンターとしてオンボーディングを進めていて困ったこと、わかりにくかったところ」などオンボーディングシートを使ってみた正直な感想を聞きました。

ヒアリングの実施頻度や所用時間は特に定めず、週一、隔週、月一実施のいずれかで1回15~30分で実施していました。

2. 不要項目の検討と削除

「極力コンテンツは増やさない。整理に力を入れる」

これを徹底しました。ヒアリングをそのまま鵜呑みにしたり「これも必要あれも必要」と考えるとコンテンツは無限に増やせます。情報が多いに越したことはないでしょう。しかしオンボーディングは新入社員さんが素早く活躍できる後押しをすることが目的です。一度に覚えることが多いと新入社員は大変です。最低限の情報でBASEのプロダクトエンジニアの定常業務を体験することに注力しました。

システム開発と一緒ですが、一度作ったらメンテナンスが始まります。運用コストを削減するためにもコンテンツを追加することよりも無駄なコンテンツを削除することを意識しました。

使いづらいものを作り続けることが1番もったいないです。ヒアリングで得た周りの意見を取り入れつつ自分が不要と判断したものは周りと相談し、可能であれば削除していきましょう。

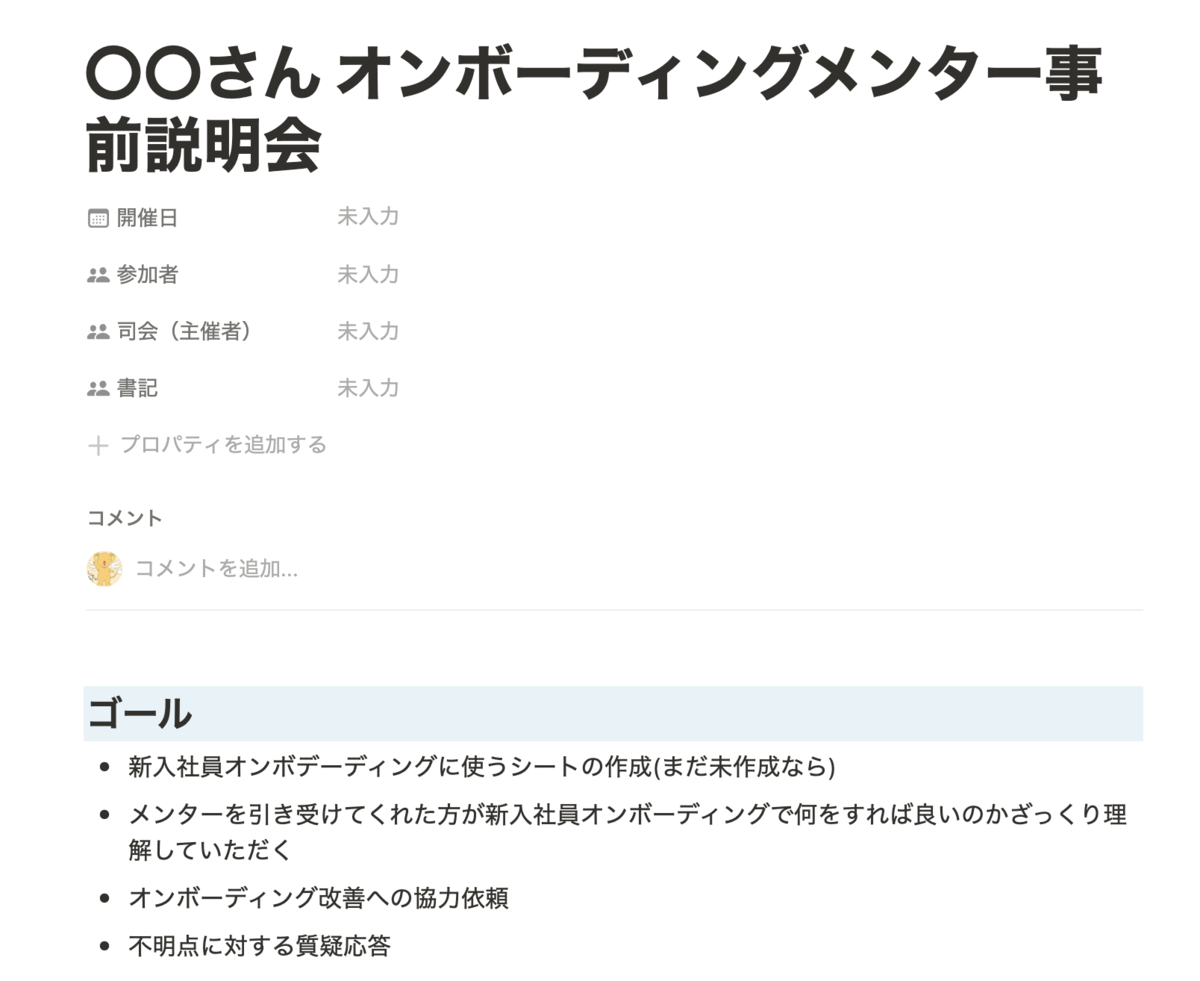

3. 各オンボーディングのゴール記載、補足情報の追記

オンボーディングシートのいくつかはリンクを貼ってるだけのものがありました。

メンターをしている方から「リンクを貼ってあるのでこれをやれば良いと認識してるけれどこれを説明すれば良いの?シート読むだけならURLを共有すれば良いだけでいいのでは?」とご指摘受けました。エンジニア全員がオンボーディングにわざわざ多くの工数を割いていません。このご指摘はその通りです。

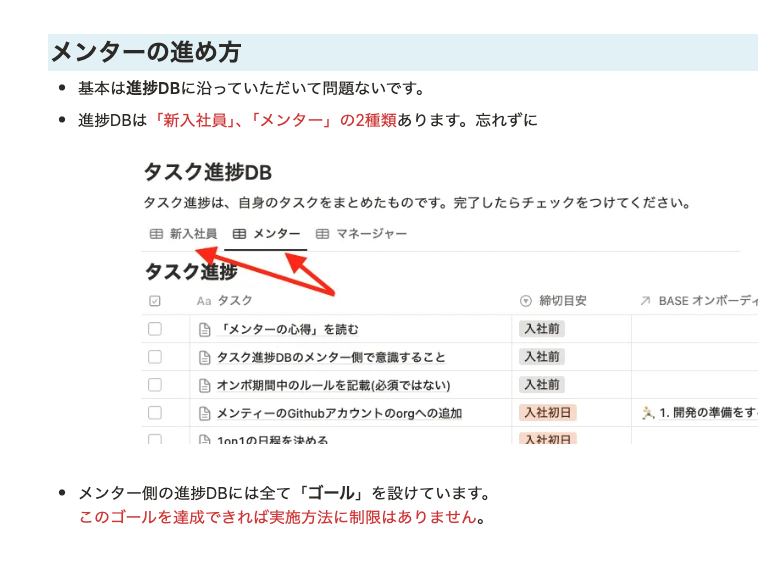

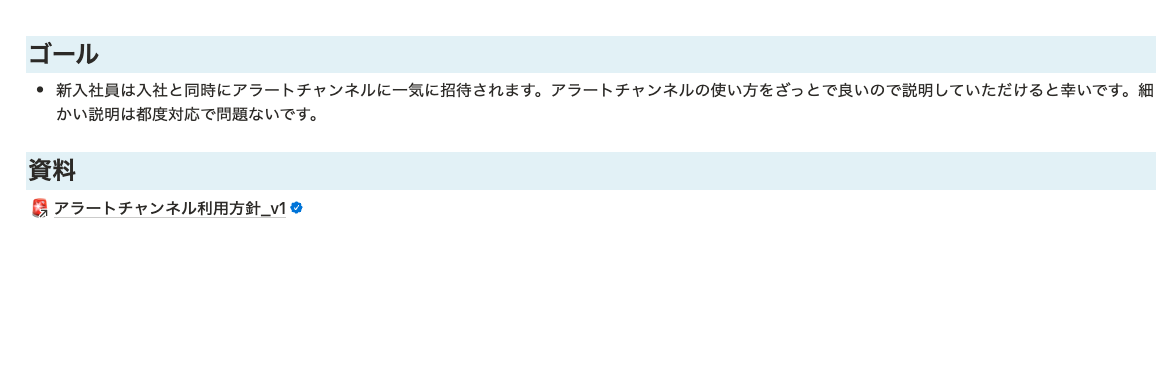

なので全ての項目にゴールを設けました。また、ゴールを達成できるのであれば方法は問わないという事前説明資料や参考にすると良い資料をまとめました。全て既存資料で構成し、新しく資料は作りませんでした。

ゴールや補足情報の記載例です。

これで各項目の完了条件がわかります。自分のもとへ届く「何すれば良いの?」という質問は減りました。

4. オンボーディング改善担当者もメンターを経験する

ドッグフーディングです。システム開発と一緒です。人に使ってもらうだけでなく自分も使いましょう。実際に使ってみると使いづらさを感じる機会が多かったです。利用者を意識した改善ができるようになりました。

当事者になることでより良いものができると考えているのでオンボーディング改善担当者がオンボーディング実施者になることを強くオススメします。

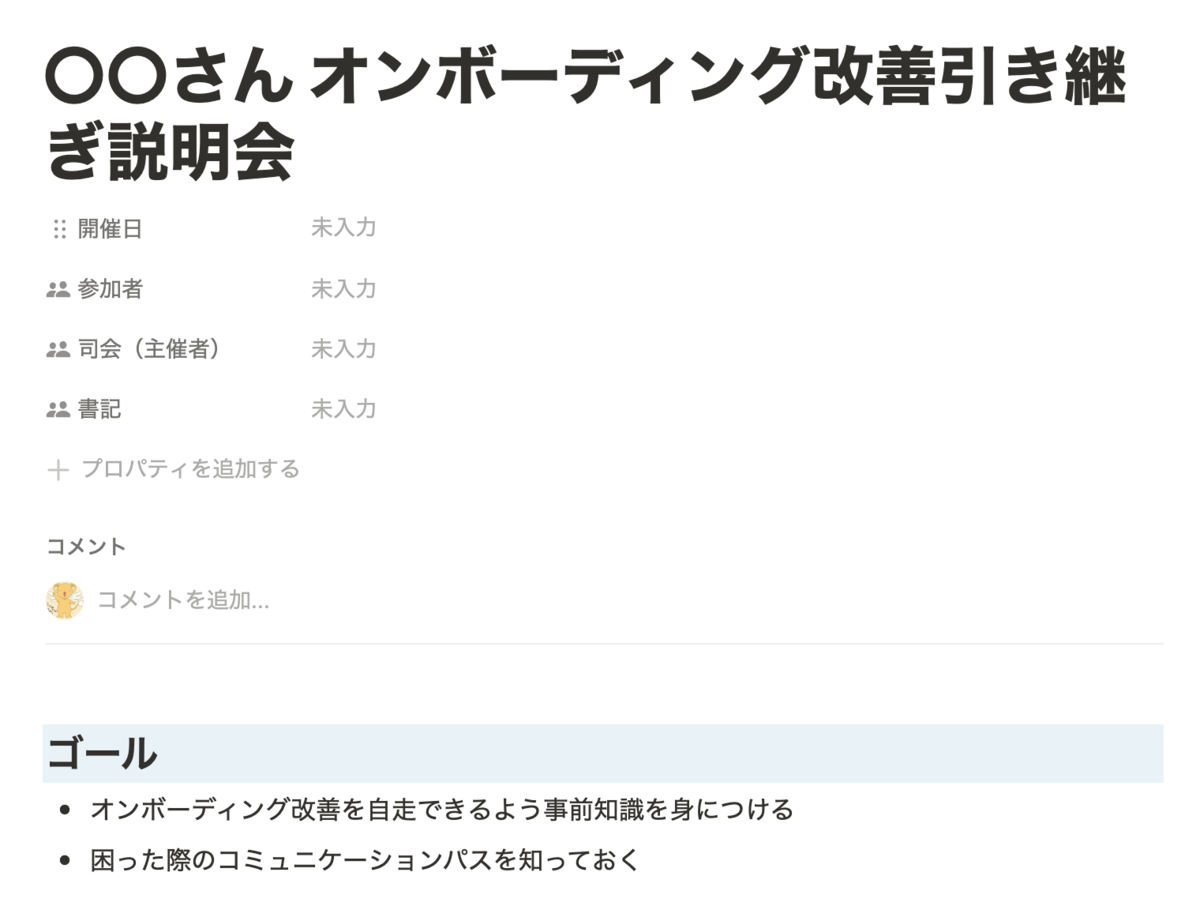

5. メンター担当とオンボーディング改善担当、どちらも誰でもできる体制を作る

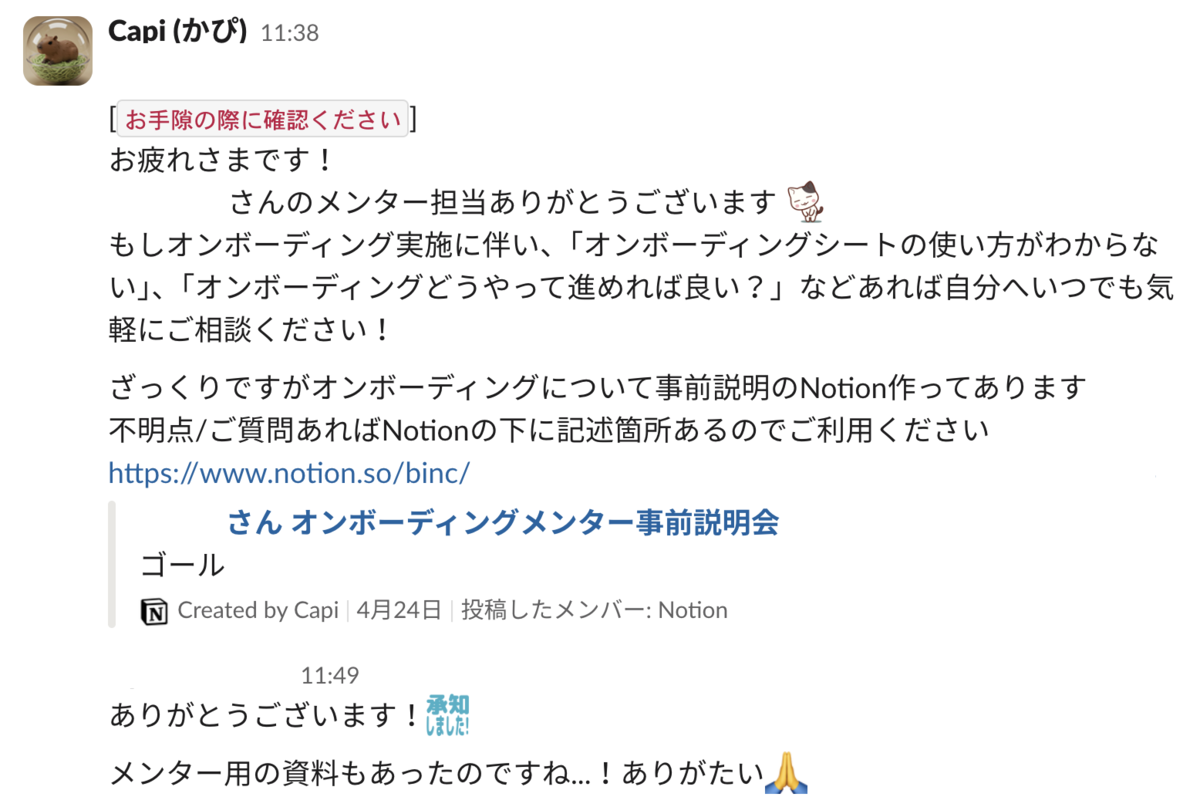

メンターを引き受けてくださる方向けとオンボーディング改善を引き継いてくださる方向けの説明会資料を作成しました。

最低限の情報をテンプレには記載し、質疑応答で不足を補う形にしています。まだ運用して日が浅いですがメンター向け事前説明資料は好評です。

改善の成果

1. オンボーディング改善担当へオンボーディングに関する問い合わせが減った

「オンボーディングにこれって必要ですか?必要じゃないですか?」や「資料のリンクってこれであっていますか?」という質問がほとんど来なくなりました。新入社員からもメンターからもです。各オンボーディングタスクにゴールが明確に書いてあることは通常業務が忙しいメンターさんから非常に好評でした。

2. 誰でもメンターになれる環境ができた

オンボーディング進行で困った時に使う補足資料を用意したのでオンボーディングの質に差がなくなりました。

そして社歴の長い方だけでなく社歴の浅い方もメンターができるようになりました。実際、入社半年でメンターを担当しオンボーディングを完了させた事例もあります。久しぶりにメンターをする方にも事前説明資料を共有することで安心してメンターを担当していただくこともできました。

3. 今後も改善を継続できる環境ができた

オンボーディング改善者へのテンプレも作成したことで今後自分以外でも改善作業がいつでも再開できるようになりました。

個人的な感想

課題を見つけて自分なりの方法で解決していくのは楽しかったです。また、プロダクト開発と組織改善は対象が違えど似ていて応用できる部分があるなと思いました。

開発で培った経験を他に応用する能力は他でも活かせるはずなので今後も社内のいろんなことに首を突っ込んで挑戦していきます。

おわりに

今後もオンボーディング改善を続け、新入社員がすぐ新しい環境に慣れ活躍できるような環境を整えていきます。

また、BASEでは現在エンジニアを採用中です。エンジニアとして機能開発するのはもちろん、開発で培った知識や経験を組織改善に応用することに興味をお持ちの方は是非ご応募ください。 binc.jp