こんにちは、Design Groupに所属している森(@mrkzk)です!

年末に初めてアドベントカレンダーでテックブログデビューを果たしたのですが、新しく入社された方に「あのブログを通して、エンジニアと他部署の距離の近さ、社員同士の仲の良さが見えてよかったです」というお声をいただきまして嬉しい限りです!

と、前置きはこのくらいにしておいて、実は最近ブランドプロジェクトが始まり、ブランドポリスに就任しました! ブランドポリスって何?という部分と、ブランドポリスとして実際にやっていることのお話をしたいと思います。

ブランドプロジェクトの目的って?ブランドポリスって?

ブランドプロジェクトの目的は、プロダクトを通じて実現したい未来のために、メンバーが共有すべき考え方を明確にし、それに対してメンバー全員の意識を合わせることです。

私たちが「BASE」というプロダクトによって伝えたいメッセージや体験をユーザーをはじめとするステークホルダーに届けるためには、まず情報のアウトラインを整え、そこから情報の信頼性を高めていくことが重要だと考えました。

例えば、メンバーのひとりひとりが認識しているBASEのミッションが同じであっても、アウトプットの方法が異なると、情報を受ける側のBASEに対する認識は変わってしまいます。 それはロゴの見せ方であったり、外部の方向けの資料のデザインからも伝わるものなので、体裁が整っていないと、その情報を受け取った方は「これって「BASE」の公式情報なのかな?」と不安になってしまうのではないでしょうか。。。

「これは「BASE」が発信しているオフィシャルの情報だから安心できる!」 そう思っていただくために、外部向けの資料やドキュメントはもちろん、オフィス内でしか利用しないものまで、その全てをプロダクトと捉え、メンバーみんなで自信を持って提供できるような体制とデザインを整えていきたい!そんな思いから始動しました。

そして、そのための施策を実行し、「BASE」のブランドを保持するため「ブランド毀損してませんか~~」とBASEが発信するクリエイティブを取り締まり、会社全体で自信を持って提供できるようデザインと意識を統一していこうね!と呼びかけることが私、ブランドポリスの役割です!

それで具体的には何をするの??

BASEでは、営業資料など外部の方にお渡しするものはもちろん、社内利用のみであるオフィス販売のラベルも含んで全てをプロダクトとして扱う方針です。

こちらを考慮して施策を挙げてみると・・・

- ブランドガイドラインの作成

- カラーガイド

- フォントの統一

- ロゴの調整、追加

- スライド資料の作成

- 既存営業資料のクリーンナップ

- テンプレートの新規作成

- ブランドガイドラインの社内研修

- 請求書、明細書、送付状デザインの統一

- 営業提案時のチラシや採用パンフレットのデザイン

- 「SHIBUYABASE」「OIOI BASE」などのポップアップのポスターやサイネージ、ポスターデータなどのテンプレ作成

- ブランド毀損に該当していそうなSNSのカバーやアイコンの修正

- 社内クリエイティブのデザイン(オフィスコンビニのQRコードラベルなど社内販売のパネル、SNSの投稿写真に写り込んでもおかしくないものは全て)

- 名刺のリニューアル

- 管理画面のグラフィック刷新

などなど、ここにないものも含めとにかく大量・・! デザイナー3人がかりで徐々に倒していきましたが、この中で最も力を入れていた(つまり苦労した)

- ①ブランドガイドライン

- ②スライド資料

- ③研修

の3つを簡単に取り上げていきたいと思います。

①ブランドガイドライン

BASEにはブランドガイドラインというものがほとんどない状態だったのでそこからのスタート・・・! ブランドガイドラインになくてはならない基本的な ⅰ.ロゴ ⅱ.カラー iii. フォントの3つガイドを作成しました。

ロゴ

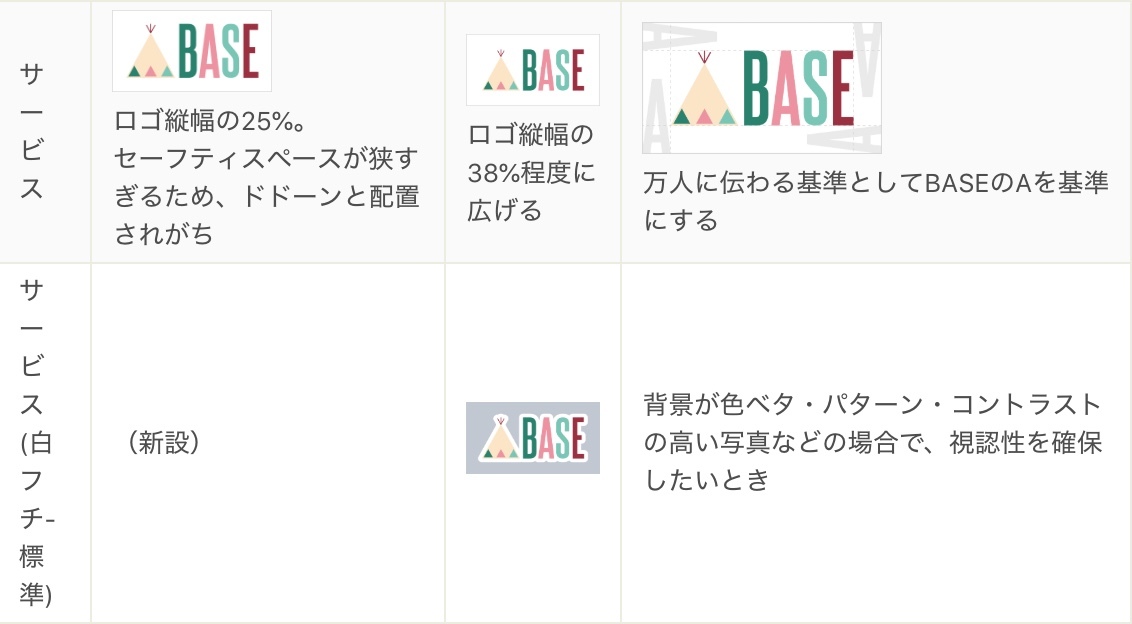

BASEのロゴはデザイナーが使用するにも難しいバランスで作られていました。今回、全体的にセーフティスペースを広げることで非デザイナーでも、置くだけで他の要素とのバランスも綺麗に取れるロゴに微調整してあります。

また、サービスのマルチカラーロゴは色が淡いので背景が複雑であったり写真の上に配置する際に視認性が低く、悩みのタネでしたが、これを機にステッカー風の白ふち付きロゴを新たに追加しました。可愛い!

他にも、デザイナーのみ使用OKとしたWebページフッター用の白抜きロゴなども用意しました。

カラー

サービスのマルチカラーはBASEそのものを象徴する色であり、管理画面に使用されているカラーはテキストを強調するための色。これらの同じプロダクトに使用されているカラーでもそれぞれ用途が違うことなどもお話ししています。

フォント

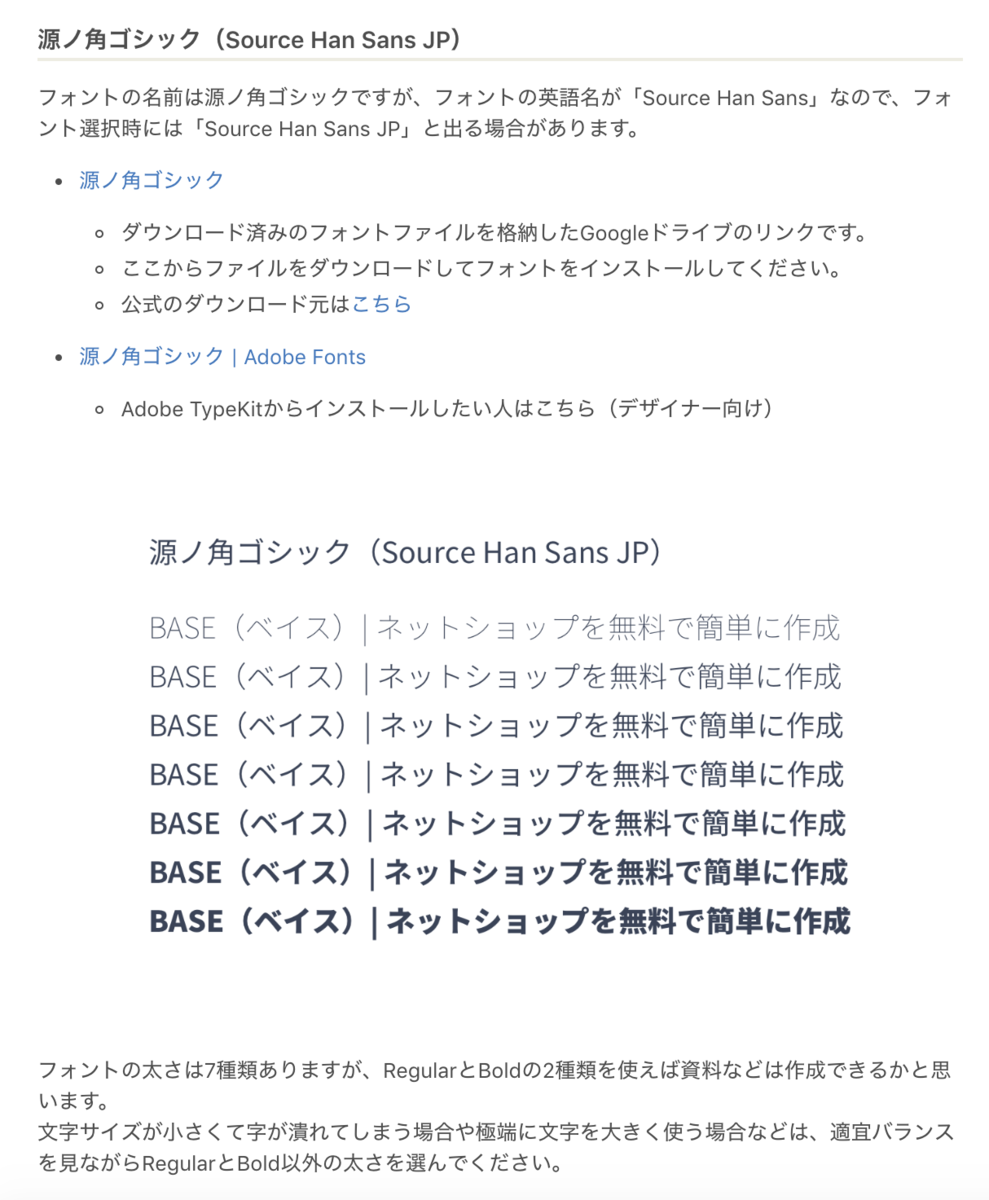

デザイナーのチームでは「BASE」のクリエイティブをつくる際にAXISという有料フォントを使用しているのですが、全社で使っていくには難しいので、よく似たニュートラルで「BASE」のイメージにぴったりな源の角ゴシックというフォントを採用しました。

②スライド資料

BASEが社外に共有している資料は、サービス概要の紹介資料、会社紹介資料、その他「&BASE」などのプロジェクト紹介資料などがあるのですが、こちらカスタマーサクセスやMarket Developmentなどビジネス部門の方々が各自思い思いに作成してくださったものなので

- トンマナが揃っていない

- ロゴに枠線が付いているなどブランド毀損にあたる

- 使用PCがWindowsだったりMacだったり、使用ソフトがKeynoteだったりPowerPointだったりバラバラなので互換性が低く崩れている

など改善点がいくつもありました。

使用PCがWindowsだったりMacだったり、使用ソフトがKeynoteだったりPowerPointだったりとバラバラなので互換性が低く崩れている

特に重たかったこちらの課題は、それぞれのソフトで同じ資料を作ることで解決するべく、クリーンナップを行いました。

資料の作成ツールは、下記の3つがあり

- Keynote(for Mac)

- PowerPoint(for Win)(稀にトリッキーなppt for Mac)

- Googleスライド

資料の種類は大きく3つ

- コーポレート

- サービス

- 登壇用スライド

そしてスライドのサイズも標準、ワイドのそれぞれテンプレートを用意すると既存資料だけでも18個・・・!!!頑張るぞ!!

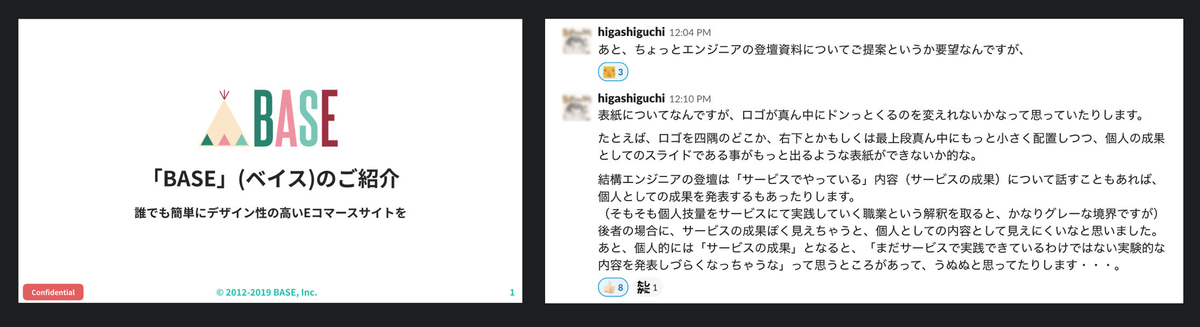

と、こちらがクリーンナップした資料のビフォーアフターの一部です。(Keynoteバージョン)

このようにサービスカラーのフッター・ヘッダー、 confidentialをマスターに追加して固定してあります。 そして、既存資料以外にも、誰でも新たに資料を作成、スライドを追加しやすいよう、それぞれサービスに合ったテンプレートを作ることにしました。

ここでご紹介したいのがKeynoteのテーマ作成!!!!テンプレのテーマ作成がすごい! カスタムテーマと言って、ヘッダー、フッター、ページ番号、テキストプレースホルダー など、それぞれスライドを作成してテーマで保存すると、ローカルに落としてテンプレートを引き出せるので簡単に資料作成ができちゃうんです。 (この下に実際に動かしているGifがあります)

ちょうどこのタイミングでカンファレンスなどで登壇の機会が多いエンジニアさんからこのようなご要望ありました。

このように社内でいただいたご要望に応えることもポリスの役割なので、エンジニアさん用の「BASE」感控えめの登壇資料テンプレも作成することに。

エンジニアさんの登壇資料ということで、プロフィールページを追加し、TwitterやGitHubアカウントを入れられるプレースホルダーを作成。

このようにプロフィール画像もダブルクリックでカンタンきれいに設定できちゃうんです。

(Keynoteのテーマ作成、本当に便利なのでぜひ使ってみてください!)

このように社内でいただいたご要望に応えることもポリスの役割なので、エンジニアさん用の「BASE」感控えめの登壇資料テンプレも作成することに。

エンジニアさんの登壇資料ということで、プロフィールページを追加し、TwitterやGitHubアカウントを入れられるプレースホルダーを作成。

このようにプロフィール画像もダブルクリックでカンタンきれいに設定できちゃうんです。

(Keynoteのテーマ作成、本当に便利なのでぜひ使ってみてください!)

上記が良い例ですが、Slackに#brand_design_checkというチャンネルを設けており、いつでも「資料用のアイコンが欲しい」、「サービスカラーの可変グラフが欲しい」などのリクエストを受け付けるための環境も整えています。

③研修

もちろん、デザインガイドラインを作り終えておしまい!ではなく、これらのガイドラインを会社の皆さんにも知っていただく必要があるので、研修を実施しました。

研修は、PRの田中(@yokotie)と一緒になって実施しました。田中には、PR視点でパブリックリレーションズとは何か?や、ブランドを保持することの意味などを話してもらい、デザイナー側では今後全社で使っていくフォントをインストールしてもらったり、今回作成したこれらのガイドラインや資料の周知、新しいロゴの使い方やスライドの追加方法、素材の紹介、質疑応答などを行いました。

チームごとに開催したので、1回60分の研修を計13回ほど行いました。BASEのメンバー全員が対象なので当然!CEOの鶴岡ら役員にも受けてもらいました!

研修と言っても終始和やかな雰囲気で、笑顔が絶えない会ばかりでした!正直はじめは照れるなあ、と思っていたのですが、でも、相談しやすいポジションでありたい!という思いから欠かさなかった「この度ブランドポリスに就任しました、森です!」の挨拶も、会を重ねるともはや照れる気持ちもどこかへいきました!さいなら!

途中雑談も交えつつ、最後までしっかりコミュニケーションを取りながらすべての研修を終えることができました。

無事、全研修が終了した日にはこれまで頑張ってきたメンバーと最高のお寿司ランチをきめました!!赤しゃりサイコー!(白目)

最後に

今回ガイドラインやテンプレートといったルールを決めたことで、メンバーから「フォントをわざわざインストールするのが面倒」、「何でもかんでもチェックしてもらわなきゃいけないのは苦痛」などマイナスの声をもらうこともあるかもしれないな、と懸念していましたが、

「確かにこれは「BASE」っぽい、これは「BASE」っぽくないがなんとなくわかるようになった」 「提案資料がすごく見やすくなった」 「迷わず簡単に資料を作れるようになるのは嬉しい!」

など本当にプラスのお声ばかりいただきました。研修中も、みなさんしっかり目を見て、表情や相槌でリアクションを取ってくれたり、受講者なのにウケを取りにいってくださる方もいらっしゃったりと、全体的にワイワイ賑やかな雰囲気で進んでいたので私も特に緊張することなく、とってもやりやすかったです。はぁ〜〜めっちゃいい会社じゃん、、と好きが溢れ落ちましたぁ。

そもそもこのブランドガイドラインはガチガチにルールで縛るものではなく、社員のみなさんが何かを作る際に”迷うことなく、サクッと時間をかけず簡単に、それなのに「BASE」らしさのあるものを制作して対外的にもアピールできちゃう!”ことが目的だったのでとても嬉しい感想でした。

今回の施策はロゴの簡単な改善や資料のクリーンナップなど、マイナスをゼロにするものが中心でしたが、今後は「BASE」への信頼を向上させるようなプラスを作る発信のサポートをしていきたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いします!