本記事はBASEアドベントカレンダー2024の24日目の記事です。

はじめに

こんにちは!BASE事業エンジニアチームにて責任者(エンジニアリングマネージャー)をしている植田です。いよいよアドベントカレンダーも今日を含めてラスト2日となりました。今日や明日クリスマスを楽しむ方も多いのではないでしょうか。

さて、私は今回、”統括マネージャー(EM of EM)”とはどういう仕事か、日々どんなことを考えて仕事をしているかをお届けしたくアドベントカレンダーを執筆しました。

想定読者は以下の方々になります。

- 現在エンジニアリングマネージャー(以下EM)をしていて今後EM of EMを目指していきたい方

- 統括マネージャーとはどんな仕事なのか興味のある方

私の組織を簡単にご紹介

まず私の組織と私の立場をご紹介します。

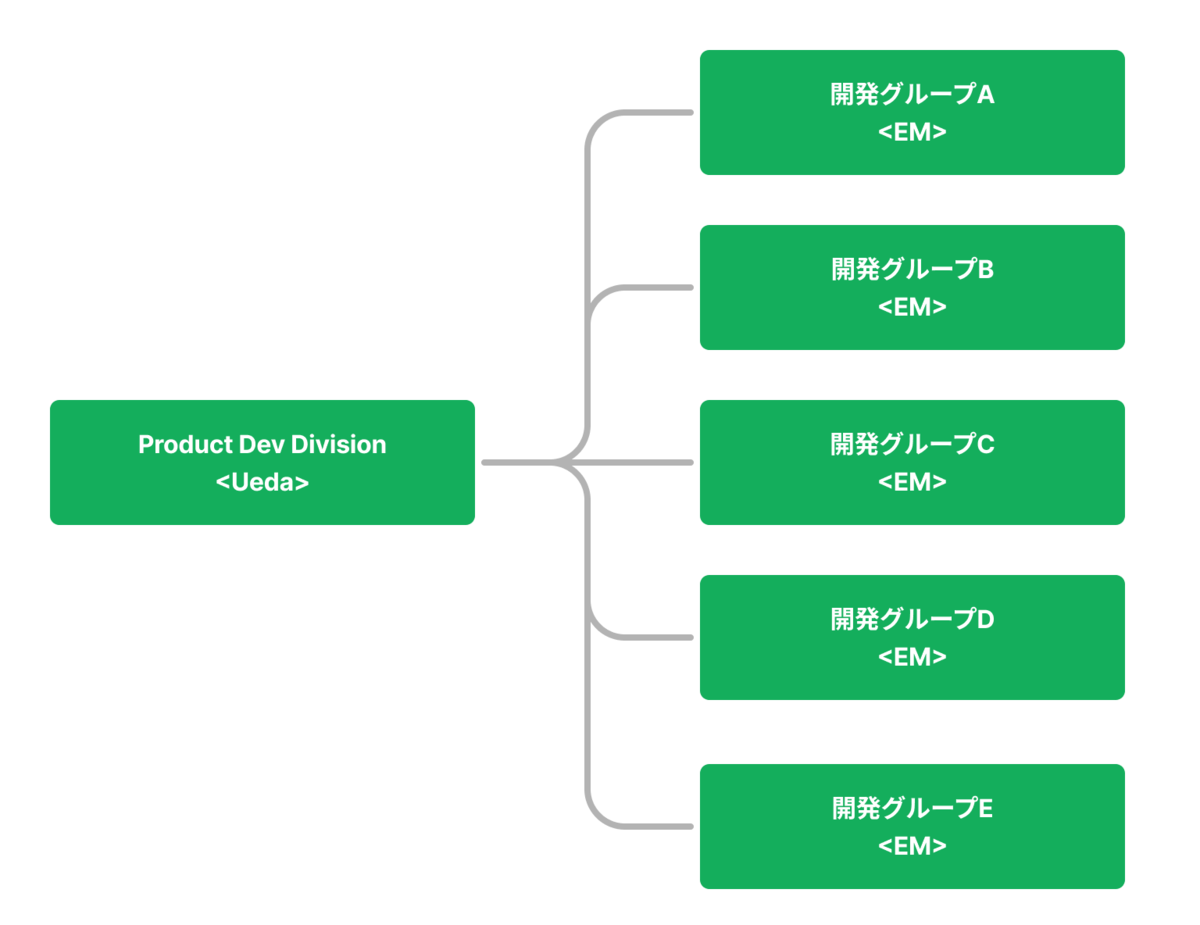

はじめに組織構成ですが、Product Dev DivisionがBASE事業の開発チームになっておりDivisionの配下に複数の開発チームが存在していて、開発チームにはEMがつきマネジメントしています。

続いて、開発組織のミッションは大きく分けて3つあります。

- BASE事業におけるフィーチャー(機能)をデリバリーしていくこと

- 既存機能を運用・保守していくこと

- 技術課題を解決していくこと

私のミッションはこの組織全体のパフォーマンスを最大化し、安心安全なプラットフォームを構築していくことになります。今日は私の立場を”統括マネージャー”と表現し、普段の仕事について紹介していきたいと思います。

統括マネージャーの仕事7選

全てではありませんが自分が重要であると考えている仕事を7つ書き出してみました。

- 組織の方向性を打ち出し、組織のベクトルを揃える

- 未来を見通し、先手を打つ

- EMを通して組織を動かす

- 開発組織として何に投資するかの意思決定

- 組織作り

- 隣接組織とのハブ役

- 現場メンバーとのコミュニケーション

なお1人の人間はそこまで万能ではないので、これらを1人きりでやっているということではなく、頼れるEM陣と日々協力しながら実行しています。それではそれぞれの仕事を細かく紹介していきます。

1. 組織の方向性を打ち出し、組織のベクトルを揃える

私が統括マネージャーの任用を打診されたときに始めに考えたアクションはこちらでした。私の組織は数十人のエンジニアが在籍しているのですが、何もせずとも開発は自然と進んでいく、しかし果たしてその推進力は最大化できているだろうか、と。どんなに優秀なエンジニアが在籍していてもバラバラの方向を向いていてはその力は最大限発揮することはできない、きちんとビジョンや方向性を打ち出すことで、パフォーマンスが最大化できるのではないかと考えたことがきっかけでした。方向性は打ち出して終わりではなく、それに対して理解を深めたり浸透させていくことが大事です。これは時間がかかる話しなので現在進行系ですが、ビジョンや方向性を打ち出すことで、統括マネージャーとしての考えや行動に1本筋が通り良かったと考えています。

方向性を打ち出したことの細かい話は以下の記事でも触れているので、そちらも合わせて読んでいただけたら幸いです。

https://basebook.binc.jp/entry/2024/10/04/132904

2. 未来を見通し、先手を打つ

組織の中では立場や役割によって、どの程度先を見据えてプロダクトや組織を考えるかが変わってきます。現場のメンバーであれば現在〜3ヶ月先、チームを任せられているEMであれば半年〜1年くらい、統括マネージャーであれば1〜3年くらい先を見通せるのが理想的かもしれません。統括マネージャーの立場であるのに現場とまったく同じ目線で仕事をしていては、少し先の未来に想定していないことが起きた時、組織ごと沈没してしまいますし、すべてが後手後手に回ってしまいます。未来を見通し舵取りしていくからこそ組織はよどみなく成長していくものだと考えています。よって可能な限り未来を見通し計画を立てていくのが重要なのですが、私も3年先のことを解像度高く考えられているかというとこれは容易ではなく修行が必要だと考えています。

3. EMを通して組織を動かす

統括マネージャーになることの1番大きな変化は、直接的にメンバーをマネジメントしなくなる、ということかもしれません。メンバーと直接接点があれば、PJに対するアドバイスもリアルタイムでできるし、メンバーのキャリアや成長に対するアドバイスもやろうと思えば毎週できます。メンバーと直接定期的に会話するのでメンバーや現場のことに対する解像度も高く維持できます。ですが純粋な統括マネージャーはメンバーとの接点は減ってしまうのでその利点を失うことになります。そうなった時に重要なのが自分の配下のEMと会話し意思疎通し、または自分の考えを伝え、それを広げていくことです。また立場的に役員の方々と直接会議したり会話することも増え、それだけ重要な意思決定や情報に触れているわけでもあります。そういった一次情報に触れているわけなので可能な限りEMにも連携し情報格差をなくし同じ視野で組織運営できる状態を整える、それも統括マネージャーの重要な仕事だと考えています。

4. 開発組織として何に投資するかの意思決定

前提として、事業成長のために開発を行っているわけなので、開発組織のみで何をしていくかを考えているのではなく、基本は事業における優先度に則り必要な開発をしています。という基本的な考えがある中で、目先の事業成長だけを考えていると、少し先の未来に起こり得るシステムのパフォーマンス問題やセキュリティリスクといったものは見過ごされがちになってしまいます。BASEではQごとに計画や目標を立てるサイクルになっていますが、計画や目標を考えることはつまり何に投資するかの意思決定であると考えています。事業成長のためにどんな開発をしていくのか、プラスアルファで開発組織としてやるべきことはなにか?を常に考えて行動しています。

5. 組織作り

組織作りは、組織構造を考えること、メンバーを育成すること、採用を通して新たな仲間を見つけてくること、組織の文化形成などがあげられます。統括マネージャーという立場であれば、単一チームを超えたより広い視点で組織を考えていくことが求められます。事業をさらに加速していくためにはどんなチームが必要か、どんな人材がどれだけ必要か、誰をどこに配置すべきか、開発をさらに加速させるために必要な文化とは何かを計画し、育成、採用、文化形成それぞれの手段をミックスさせながら組織作りをしていきます。

6. 隣接組織とのハブ役

BASE事業においては、BizDev Division、Marketing Division、Owners Success Divisionなどが組織を構成し事業を支えています。そのような隣接組織と互いの期待値を調整をしたり、具体的な業務を依頼したり依頼されたりといったコミュニケーションが日々発生します。ある程度現場チームに紐づく業務は自分が介入せずに済むことも多いですが、いわゆるチームの間に落ちるボールや、突発的な案件などは直接相談が舞い込むことも多く、なるべくなめらかに互いの組織の業務が進むようにハブとなるのも大事な仕事です。組織の顔として動くことにもなるため一定の緊張感を持って臨んでいます。

7. 現場メンバーとのコミュニケーション

さきほどEMを通して組織を動かすということを紹介しましたが、とはいえメンバーと直接会話する機会を作ることも大事です。現在は3ヶ月に1度の頻度でメンバーとの1on1の時間を設けています。いわゆるスキップレベルミーティングですね。メンバーから声がかかるのを待つのではなく能動的に自分からコミュニケーションの場を作っています。メンバーと直接会話し現在はどんな様子なのか、組織に対して課題に思っていることはないかなどをヒアリングしています。会話をすることでメンバーに対する解像度が高くなりメンバーに対する持論を持つこともできます。自分のポリシーとしてメンバーと話した内容はEMの方にも共有するようにしています。EMの立場から見て自身の見えないところで、メンバーと上長が会話しているというのはソワソワするものです。よってメンバーに許可を取った上でメモは共有するようにしています。またメンバーとEMの信頼関係を超えて自分が不必要にメンバーと蜜月にならないようにもしています。それはチームとメンバーをマネジメントしているEMという立場を尊重しているからです。

おわりに

本日は統括マネージャー(EM of EM)の仕事を7つ紹介しました。1つでも参考になる話があれば幸いです。BASEではWebアプリケーションエンジニア、エンジニアリングマネージャー、テックリードそれぞれ積極的に採用中です。ご興味ある方はお気軽にお声がけください。

さて、明日はアドベントカレンダー最終日です、毎年恒例弊社CTOの記事ですのでお楽しみに。